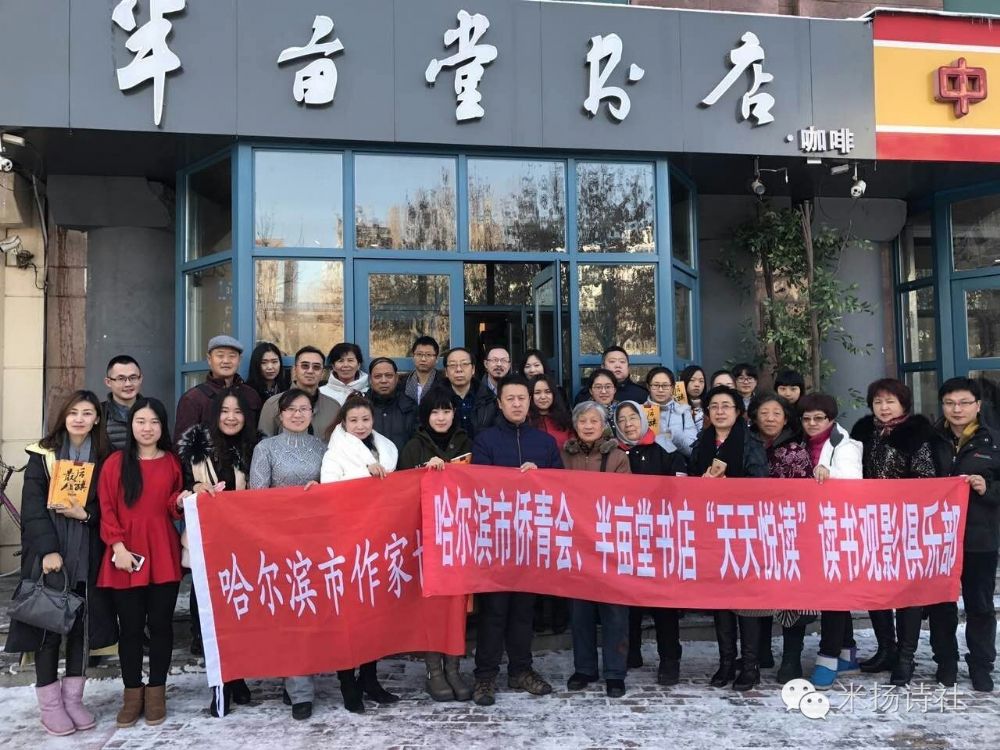

2016年11月12日上午9:30,米扬诗社首次亮相于“赵力、张育新《最后的八旗》读书分享会”,向来自哈尔滨多方人士介绍诗社性质与发展方向。本次读书会由哈尔滨市作家协会、哈尔滨市侨青会主办,半亩堂书店“天天悦读”读书观影俱乐部承办。

在读书会成员自我介绍环节,岑米扬代表黑龙江东方学院米扬诗社率先发言,首次向哈市社会层面通告诗社情况,即米扬诗社兼具学生社团和教学实践平台双重性质,并面向社会广泛吸收诗歌爱好者以及朗诵、书法、摄影等各方面艺术人才。

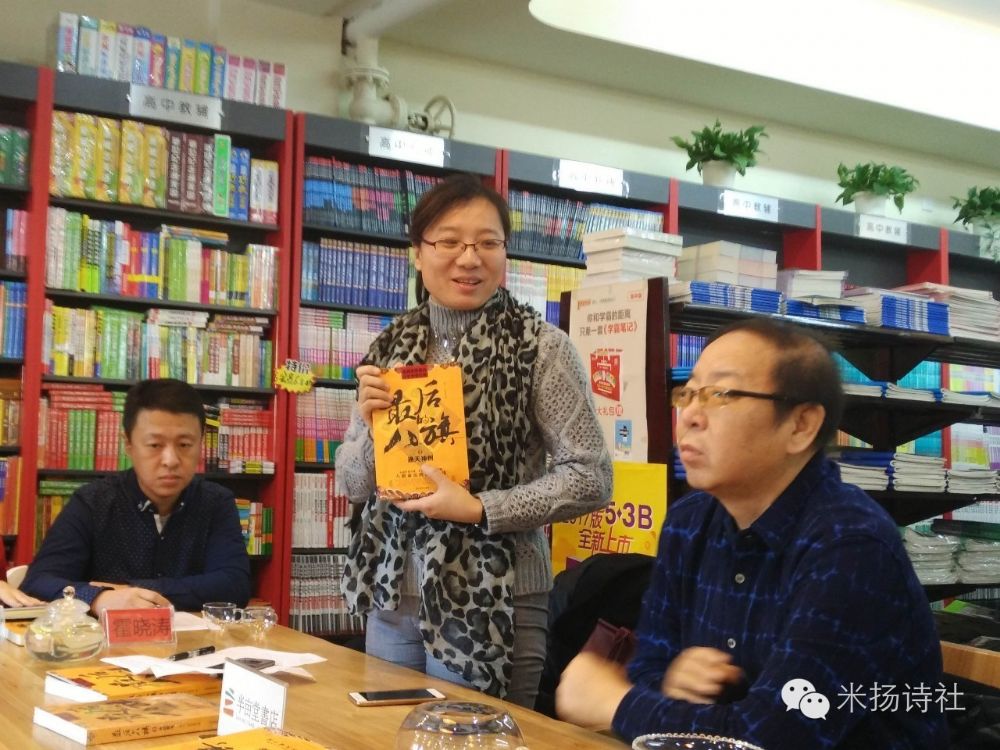

《最后的八旗》分享会之初,作者之一张育新介绍该书的双重价值。一是挖掘满族文化的传统意义,二是强调小说写作视角:满族没落贵族及其后代子孙。其后,主持人许晨针对文本中果树开花这一细节发问,张老师否定借鉴于《红楼梦》海棠花异常绽放的寓意,强调此为民间一种隐喻,暗示国家于“末世”中射出一道“微光”。

来自哈尔滨学院的杨藻老师肯定作品两大亮点,即作品不仅关注小人物群体,展现出落魄贵族不失纯良的品性,而且作品饱含丰富的满族语言特点,且能于冷静的叙述中刻画人物形象。

针对读书会发起人张春媚关于作品定位问题,张老师强调小说积淀了70%的满族历史,同时通过小说形式彰显东北民俗文化。谈到文化与信仰,张老师化解“天天悦读”副会长霍晓涛的疑问,解释道:“萨满教信奉泛神论,该种信仰能沟通天地,含有一种隐喻与象征之意。”并感叹,一个民族不应总是诉求于功利性需求,而应有一种纯粹的信仰,方可净化人性,引领人类的精神不断向上。

市作家协会尹慧精心构筑成文《巧妙而精致的工笔》,谈及作品中陈德醉酒、垦田烧荒等情节,赞扬作家的笔触入木三分。张老师认为语言需要明快亮丽,应具有一种金属的质感。并引用张大千名句来自况:“作画如欲脱俗气、洗浮气、除匠气,第一是读书,第二是多读书,第三是须有系统、有选择地读书。”

而关于地方语言,黑龙江省电视台何大强指出作品中大量例子,诸如公母俩(两口子,顾么俩)、嗔是的(真是的)、扎彩铺(花圈铺)等,为此,整个会场展开激烈而热情的探讨,深感满族语言的魅力以及疏离的落寞感。

关于《最后的八旗》推广问题,米扬诗社发起人岑米扬指出,除了提高小说发行量和音频推广度,更应该寻求影视剧这一流行渠道。同时将作品与迟子建的《额尔古纳河右岸》并论,肯定其发扬老舍创作《正红旗下》的遗志。

最后,书友们畅谈老舍的经典剧作《茶馆》,并分享彼此一句话精彩言论。与此同时,其中的一种精神在悄然间引起共鸣,即我们读书的根本动力:为提高中华民族素质而读书。

☞作家小传

张育新,1964年生人,现供职于哈尔滨日报报业集团,任哈尔滨日报副刊部主任。已在《上海文学》、《北方文学》、《小说林》、《岁月》等杂志发表小说等文字数十篇,其中《古河道》获第八届哈尔滨天鹅文艺大奖二等奖;历史悬疑小说《盖棺真相》获第九届哈尔滨天鹅文艺大奖一等奖。