3月18日晚,人文学院全体教师在线上举办了一场别开生面的教学经验交流会,参会教师们集思广益、畅所欲言,分享线上教学的经验和做法,针对线上教学上存在的问题探讨解决办法。

为了做好疫情防控工作,3月2日起,我校所有课程转入线上教学。为确保线上教学质量,人文学院全体教师精心准备,做足课前准备工作,根据线上教学的实际情况和不同课程的内容要求,精心制作和更新PPT等课件,灵活调整授课方式,活用软件和各种教学设备,保证了教学质量和教学效果,收到了学生的积极反馈。

创新教学模式 多种形式开展教学活动

根据课程内容,“因课制宜”地利用多种模式的综合手段开展教学,灵活使用教学软件、因势利导地整合教学资源以及授课方式,让线上课程教学开展的形态更丰富,授课效果更好。

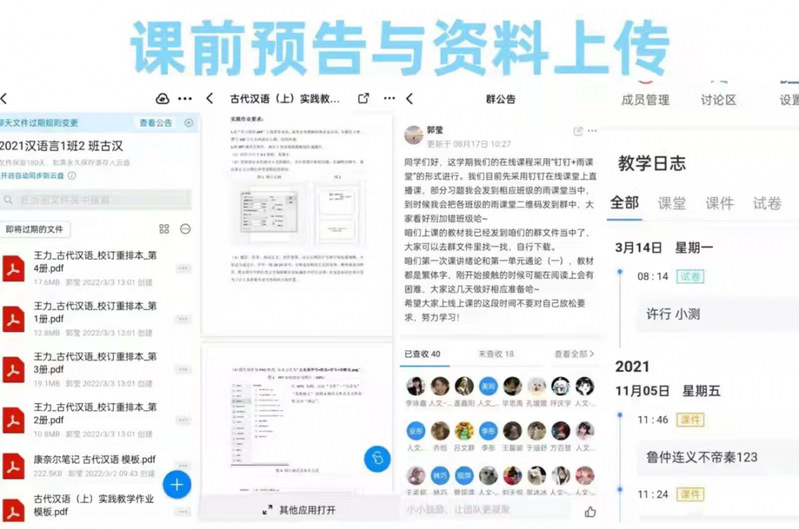

《古代汉语》任课教师郭莹采用“钉钉+雨课堂”,利用钉钉在线课堂共享多个屏幕,实现学生与教师互动;利用雨课堂发布录好的课程,督促学生学习。

《播音技巧》和《纪录片制作》任课教师赵佳音切换出镜教学和课件教学两种模式,让学生有面对面听课的亲切感。赵佳音利用线上教学软件,灵活加入音频、视频的精选内容,把丰富的播音案例和纪录片剪辑视频融入课堂,既丰富了课程内容,也调节了学生学习的情绪和状态,多手段并用吸引学生关注课堂、用心听课。

《中外语言文化比较》任课教师景鑫采取多种直播模式演练,反复演练三种直播模式,在线上课堂推送名家视频、学习相关资料等丰富学习资源,采用文字、语音、图文说明、视频等方式帮助学生答疑解惑,调动学生学习热情。

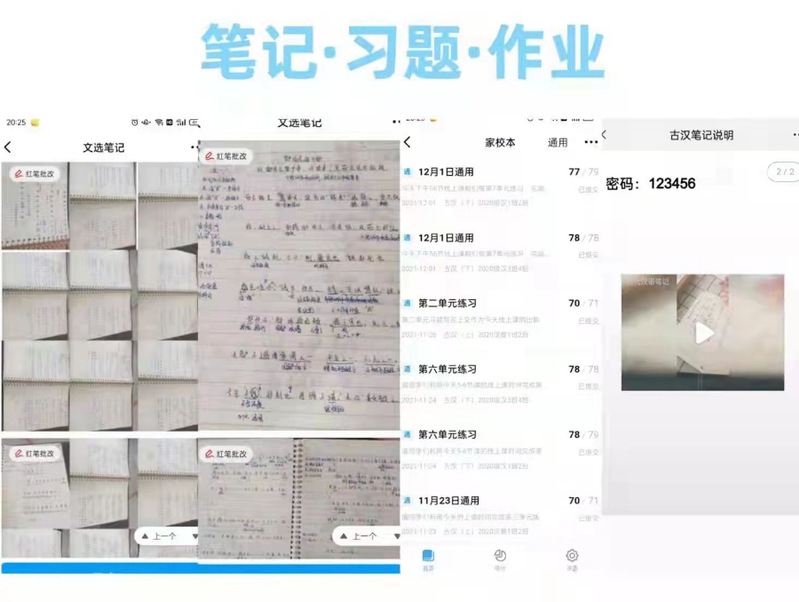

檀晶晶老师采用“直播+学习资源平台”相结合的模式,加强疫情期间的课程思政引导,在授课过程中充分互动,通过设置简单、方便回答的问题进行留言区提问,连麦让学生回答较长的表述性问题,在云班课平台推送学习视频、检查笔记、发布作业、进行测验等。

赵思洋老师在讲授《新媒体经营与管理》这门课程时,在讲授模式、会议模式和翻转课堂模式间搭配和转换,利用上半节课老师主导课堂教学、下半节课学生主导课堂的教学方法,打造有紧张感的新媒体运营环境完成课堂实践。

柏洋老师讲授《新闻评论》课程时,精心设计PPT,模拟线下板书的出现方式和出现时机,让知识框架分步骤的、有层次地呈现,保证利于学生们思考所保留的“神秘感”。

注重师生互动,打造生动高效课堂

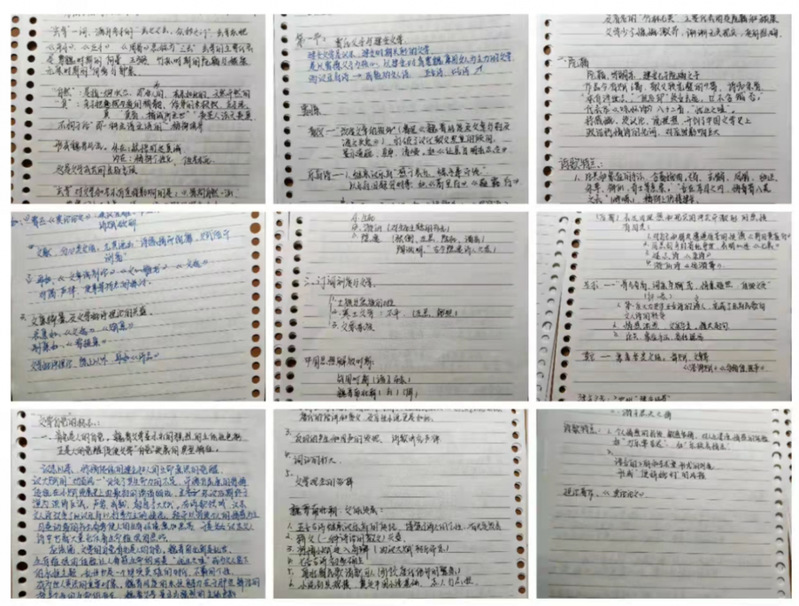

加强课堂互动环节,整体增加互动内容,牢牢把握学生的注意力、调动学生的课堂积极性、掌握学生实时学习动态,着力打造生动高效的课堂,保证教学效果。

刘少文老师在讲授《新闻写作》课程时,做到教师与学生频繁互动,每堂课设置20个左右问题,让多数学生都能参与其中,通过引导学生积极回答问题,取得良好的课堂效果。

田莉莉老师的《演讲与口才》课堂上要求即兴演说的同学打开摄像头,并且采用“全员看ta”功能,让ta成为屏幕中心,既锻炼了学生们的心理素质,也方便全面评价学生的势态语和临场表现。

屠海波老师在《现代汉语》网络课堂中有意识地增加了实践环节,学生结合课程内容和布置的课内作业,分小组以PPT的形式汇报自己对所学知识的理解,在巩固旧知的基础上提高了对学习新知的兴趣。

夏瑞雪老师的《非线性编辑》课程,通过直播软件的实时通讯功能与学生进行连线互动,要求学生录制各自的练习操作过程,提交成果反馈,保障教学目标的达成。

形成课前预习、课上学习、课后复习的教学闭环

强调课前预习和课后复习这两个关键的课外学习环节,让课堂教学与课前、课后内容的联系得更加密切,把预习和复习作为课堂教学的重要补充,通过课前预习提高课堂教学效果,通过复习巩固课程重点内容。

孙琦老师《中国现当代文学史》《中国现当代文学作品选》课程,提前一天把需要预习的材料和知识点发给学生,课堂通过接龙的方式进行提问,达到预习的效果。

王力老师在《词义辨析》课程中,在线讲解语料库的使用方法的同时,在语料库中查找同学们感兴趣的词语,提高学生课上学习的参与率。

曹颖利老师《中国古代文学史》课程,课前将学习资料以图片形式发给学生,学生在课前、课中、课后随时可以查看阅读。课上每10分钟设置一道问题,下课后1分钟内将课堂笔记拍照上传到微信群,检查学生课堂学习效果。

在“以学生为主体”的线上教学中,如何让学生保持对线上学习的认真与敬畏,如何让学生做好线上授课与线下自主学习更好地结合,人文学院的教师们付出了诸多努力。课堂从教室转移到线上,从三尺讲台变成方寸屏幕,二十余天的线上课程,让同学们体验到了同线下课程不一样的精彩,老师们的教育初心却始终没有改变。

黑公网安备 23010802000065号

黑公网安备 23010802000065号